9 月 27 日,第四届山西碳谷碳索未来大会在山西综改示范区晋中开发区大学城协同创新发展中心隆重举行,山西省循环经济促进会作为主办单位之一,会同6+N合作联盟积极投身大会筹备与议程推进,助力这场双碳领域的盛会汇聚行业顶尖智慧。中国气候变化事务特使刘振民亲临会场发表重要讲话,中国工程院院士金智新作了视频报告,中国循环经济协会会长、6+N合作联盟名誉会长朱黎阳为大会致辞并对6+N合作联盟“东链西接绿领未来”给予高度评价。山西省发改委、山西省科技厅、山西省科协和晋中市领导参加了会议。山西省循环经济促进会名誉会长、名誉副会长及协会高级顾问参加了会议。中部6+N循环经济协会合作联盟主席、副主席、联盟秘书长、副秘书长及十几个合作联盟成员单位负责人与典型循环经济企业代表参加了会议。来自省内外企业家、专家、商协会负责人共计400多人出席大会。

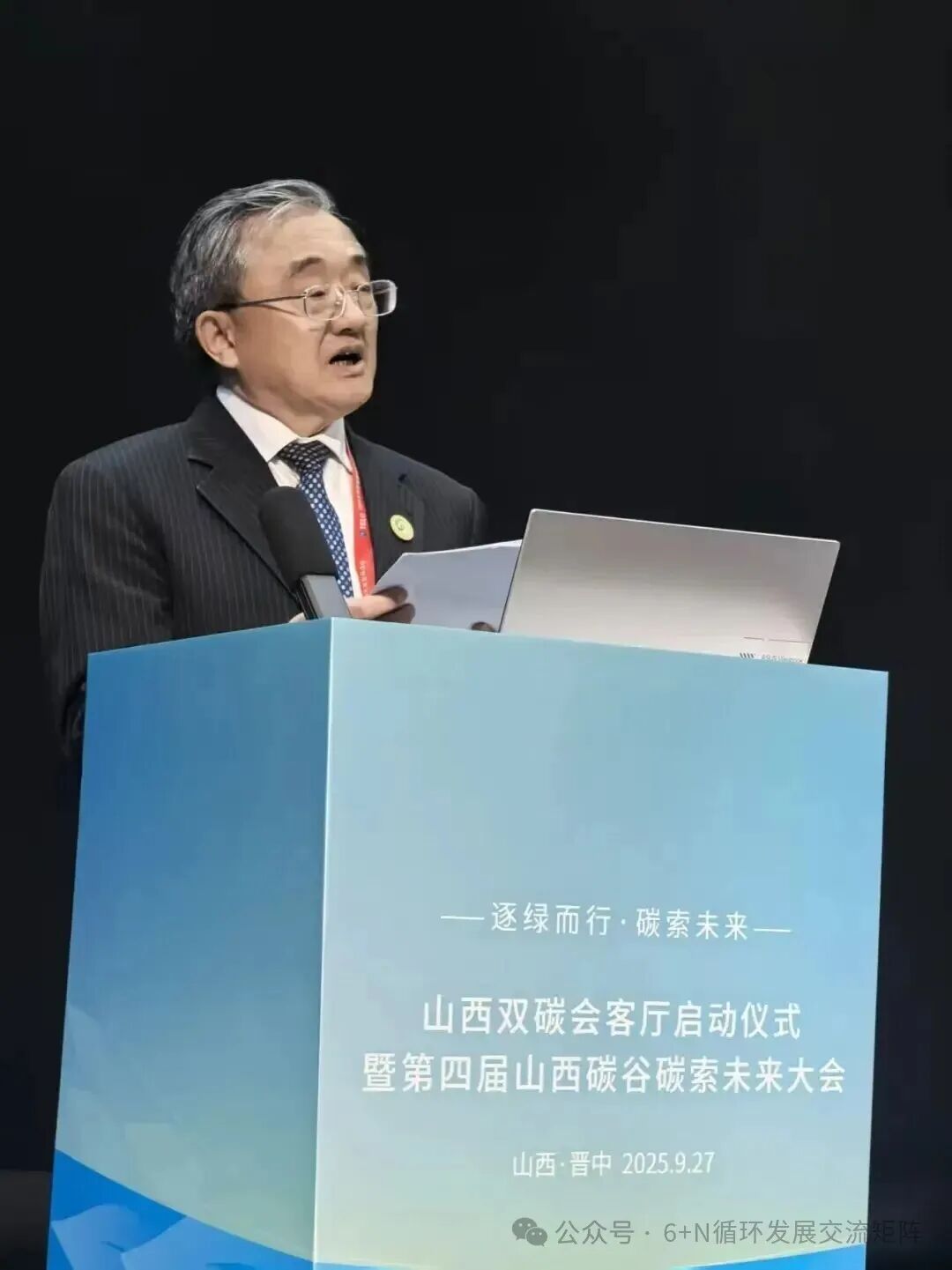

中国气候变化事务特使刘振民发表重要讲话。中国气候变化事务特使刘振民从国家战略高度,解读了山西在全国“双碳”工作中的定位与使命。他指出,当前全球气候治理进入新阶段,极端气候事件频发、经济复苏缓慢、地缘冲突紧张,叠加保守主义与单边主义影响,发展中国家应对气候变化资金缺口扩大,但全球气候治理体系持续深化,超150个国家和地区已提出碳中和目标。

针对山西转型,刘振民建议,山西作为国家重要能源基地,需做好煤炭清洁高效利用,推广先进燃煤发电技术、探索碳捕集封存技术,同时加快风电光伏规模化开发,发展地热能构建多能互补体系,加大高效储能等领域研发,推进绿色金融建设。他还强调发展循环经济的重要性,建议山西推动传统产业物料循环与废弃物资源化,倡导绿色低碳生产生活方式。

此外,刘振民提出四点思考:坚持绿色低碳转型理念先行,提前布局新兴能源体系;持续推动科技创新,加大绿色低碳技术研发应用;发挥市场机制激励作用,借助碳市场倒逼产业转型;加强国际和区域间合作,助力全球气候治理。他相信山西能在绿色低碳转型中迈出坚实步伐,为国家“双碳”目标贡献力量。 —— 这番讲话为中部 “6+N” 循环经济协会合作联盟共享资源、深化跨区域双碳协作提供了清晰的方向指引。

中国工程院院士金智新线上带来《科技推动社会发展 工程引领幸福生活》主旨报告,以专业化、数据化的解读提出 “加强矿井乏风瓦斯利用、开启 CCUS 新方向” 的创新路径,倡导构建煤电行业碳闭环,这一思路为推动 “资源高效循环利用” 提供了路径。

中国循环经济协会会长、6+N合作联盟名誉会长朱黎阳代表本次会议指导单位致辞并发表讲话。他在发言中高度肯定山西碳谷碳索未来大会的品牌效应。他指出,循环经济对全国碳减排的贡献率已从2020年的25%提升至30%,并倡议加强区域协作,打造跨区域绿色供应链和循环经济产业集群,为全国提供协同降碳范例。

为推动跨区域产业绿色协同,本次大会上,中部6+N循环经济协会合作联盟正式启动“发达地区产业转移协同发展工程和绿色伙伴计划”。该计划由山西省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、上海市、江苏省、深圳市、重庆市、河北省、山东省、等十几个省市循环经济社会组织共同发起,旨在打破区域壁垒,构建绿色供应链与循环经济产业集群。合作联盟参会省市代表共同登台启动,现场口号“协同接续、绿赢未来”铿锵有力,标志着区域协同降碳迈出实质性步伐。

大会现场,多项重量级双碳平台同步落地:全国首家基于信创 AI 技术的 “山西省源网荷储碳一体化服务平台” 正式启动,“介休市双碳管理平台” 上线运行,为区域双碳工作提供精准数据支撑与智慧管理方案;山西碳中和产业创新联合体也发布三年行动计划(2026-2028 年),计划建成 1 个核心智库、3 大创新平台、5 类示范项目,构建关键技术突破的碳中和协同创新体系。此外,大会还对双碳领域 “重点推广实用技术” 与 “经典案例” 进行授牌,山西喜跃发道路建设养护集团有限公司“绿色低碳道路技术” 入选 “重点推广实用技术”,山西绿碳环保科技有限公司等 4 家企业获评 “经典案例”;更值得关注的是,本次大会实现温室气体净零排放,山西省绿色交易中心为大会颁发 “碳中和证书”,成为山西双碳实践的又一标杆。

从碳谷碳探未来大会的成果展示到山西能源博览会展示观摩,这一系列举措不仅是山西双碳事业阶段性成果的集中体现,更是中部地区循环经济协同发展的重要突破。未来,山西省循环经济促进会和6+N合作联盟一道努力奋斗,深入贯彻落实习近平总书记9月24日向国际社会宣布的中国自主贡献目标为己任,以刘振民特使讲话为指导,以中部6+N循环经济协会合作联盟提出的 “区域协同、项目落地,东链西接、绿领未来 ” 为努力方向,发挥 “桥梁纽带” 作用:一方面深化与双碳领域专家、企业的合作,推动示范引领零碳园区团标、矿井乏风瓦斯利用、源网荷储碳一体化等技术的转化应用;另一方面依托中部 “6+N” 合作联盟平台,加强区域资源整合与政策协同,深化政产学研用协作,让绿色低碳循环发展成为高质量发展的鲜明底色,为循环经济伟大事业而不懈努力奋斗!